Яйцо динозавра

О Грабовском-сыне

Молодой человек в студенческом головном уборе царских времён — на траченной временем акварели практически никому не знаком. Зато в нашей обыденности нет сегодня того, кто не сталкивался с главным делом его жизни. Посмотрите в сторону отнюдь не рядового члена собственной семьи — телевизора. Перед глазами уже и линейка компьютеров как прямой след развития этой же приборной линии. Так вот, наш герой на рисунке в своё время предложил этому приборному чуду совсем непривычное ныне обозначение — «телефот». Как вполне законное авторское название, оно так и шло по бумажным инстанциям, пока не вытеснилось привычным — нынешним. И фуражка, в которой передвигался по давним уже газетным и журнальным публикациям, стала знаком того, что сын ущемлённого во всех правах политкаторжанина-народовольца, убитого романовской системой на пороге сорокалетия, таки добился своего. И права учиться, и причастности к миру большой науки, так и к её подвижникам. До конца не осознавая, что из мира прежнего по-прежнему многое живо. До сих пор. Когда понял, она живо слетела с его головы. Сменившись на более привычную для новой его среды демонстрацию пинков — локтями, ногами, не обязательным в таком процессе интеллектом. Впрочем, по порядку в авторской его — порядка, раскладке.

В своё время Украина несколькими публикациями в газетах охотно отметила событие — юбилейную дату со времени более чем удачного опыта Б. Грабовского (1901-1966). С первой лучевой электронной пушкой. Той самой, с помощью которой впервые в мире стала возможной передача на расстояние видового изображения. Она показала, что идея работоспособна и перспективна. С помощью этого прибора талантливый учёный наглядно показал, что идея передачи изображения на расстояние, как и звукоряда при нём с помощью едва только в последнем году позапрошлого века радио, отрытого А. Поповым. Правда, пока без понимания масштаба и возможностей самого открытия. Они тогда ещё лишь чуть замаячили.

В «Киевских новостях» — было такое повторное в своём собственном пути издание, затеянное украинским журналистом Виктором Никипеловым и реализованное им на волне щедрых обещаниях о скорых переменах к лучшему, — прочёл о технических началах телевидения. И неожиданно выяснил, что и сам имею к событию толику отношения. Правда, всего лишь в виде дополнения к очерку Ивана Мащенко «Что изобрёл Борис Грабовский?» Представил его читателю названного чуть выше издания, нимало не сомневаясь, что к тронутому обращаться больше не придётся. Тогда мы многое в этом еженедельнике и с этим издателем поставили с головы на ноги. Но время — категория сложная, и часто происходившее в нём оборачивается совсем уж неожиданными сторонами.

Напомню и о том, что уже сын народовольца имел прямое отношение не только к основам зарождения собственно прибора, но и к обстоятельствам, которые сопутствовали его появлению. Начиная с тех, которые заявили о себе задолго до рождения самого изобретателя. Поэтому эту толику изложил тогда. Сегодня вынужден снова обратиться к теме. И как бы там ни было, но напрямую или косвенным образом она касается и того, что в изобилии наглядно имеет место сегодня. В деталях, которые побуждают оценивать имевшее место когда-то с очень неожиданных сторон. Не случайно сегодня это изобретение всё чаще именуют уже не только «окном в мир», но и «лукавым инструментом власти», который вовсе не приобрёл, а всегда имел изощрённые формы. До степеней откровенной гнусности. Как говорится, пути Господни неисповедимы, если можно так оценивать то, что имеет отношение к проявлениям вовсе не божественного, а сугубо человеческого в не лучших его чертах.

Что главное, что второстепенное в клубке сплетённых воедино событий, значения не имеет. Поскольку при взламывании неких привычных вроде бы представлений о многом из набившего оскомину, вроде бы даже имевшего место на самом деле, с интересом прочёл очерк, приуроченный к событию, которое в корне изменило информационные возможности человеческого сообщества. Речь о том, что Иван Мащенко при изложении технических подробностей изобретения, обстоятельствах драматического утверждения его приоритета, практически не оставил места для хотя бы пунктирного представления героя своего очерка. Как человека, живущего в мире, в его общении с этим миром, с людьми, которые его окружали при ежедневном с ними общении. Или хотя бы схематично набросать его характер, который, как и у всякой незаурядной личности, отмечался специфическими чертами. К тому, что ироничность и прямота её демонстрации сыграли в жизни Бориса Павловича не лучшую роль. И не только это. Как представляется сегодня с высоты времени, всё явно сложнее. И дело не только в том, что коллеги выдавали его за чудака, а обиженные посредственности старательно представляли его озорство, как доказательство якобы имевших место отклонений психического свойства, что явно мешало отмеченному гениальностью изобретателю пробивать плоды интеллекта в практику.

Ведь сегодня любой второклассник может бросить нам упрёком слова своего школьного наставника: «Шо ти мєлєшь? Який Грабовський? Вєсь свiт знаэ, що телевiзiю створили американцi. Вони — винахiдникi!» И будет пребывать в таком убеждении до самой пенсии. Если понятно, сам этот институт социальной поддержки не изведут на корню, как порождение некошерности для истинного рынка.

Что касается сути открытия Владимира Кузьмича Зворыкина из Твери и подшитых к нему американских первооткрывателей, на которых жмёт обученный истинному знанию учёный второклассник, мы ещё скажем в первой же попавшейся под руку текстовой щели. Любопытно, но в рамках другой исторической версии. Здесь же об ином.

Во Фрунзе (тогда ещё до переименования), куда с охотой и личным желанием попал несколько лет спустя после того, как Борис Павлович уже оставил грешный земной мир. Но не живую память о себе. Одним из её проявлений был передававшийся из уст в уста рассказ о яйце динозавра. Вот этот.

Как рассказали, однажды Грабовский позвонил в один из институтов местной Академии наук и без тени шутки сообщил его директору:

— Недавно бродил по предгорьям и нашёл в камнях яйцо динозавра, можно забрать.

Особенности характера Бориса Павловича были известны, поэтому никто на сенсацию не клюнул. Тогда Грабовский позвонил ещё раз и уже с нотками угрозы добавил:

— Приходите, а то яйцо съем…

В институте всполошились. Как относиться к этому заявлению, никто не знал. С одной стороны, о склонности Бориса Павловича к розыгрышам знали, как и о его способности найти всё что угодно. И где угодно. Даже яйцо динозавра. А вдруг?

В институте всполошились. Как относиться к этому заявлению, никто не знал. С одной стороны, о склонности Бориса Павловича к розыгрышам знали, как и о его способности найти всё что угодно. И где угодно. Даже яйцо динозавра. А вдруг?

Решили отправить на квартиру к тогда уже именитости первого попавшегося под руку кандидата наук. Гонцу открыла жена изобретателя и молча показала, куда двигаться дальше. Дескать, проходите, он там. Гонец вежливо протиснулся на кухоньку и обомлел: Борис Павлович сидел за столом и суповой ложкой выбирал содержимое огромного, сваренного вкрутую яйца. Посланец официальной науки без лишних слов схватил со стола употребляемый столь варварским способом научный раритет и, зажав под мышкой, сломя голову кинулся к институту.

Можно только представить, какой там был хохот, когда выяснилось, что яйцо «динозавра» оказалось составленным из сотни обыкновенных куриных. Ради этой шутки Борис Павлович сходил на мясокомбинат, подобрал там пару подходящих желудков — побольше и поменьше, вычистил, заполнил их разделёнными желтками и белком, каким-то хитрым образом поместил один контейнер в другой, сварил и получил по форме одно огромное яйцо вкрутую.

Шутка была с подтекстом: Борис Павлович не любил своих условных коллег, которые карьеры ради «ошивались» в научных институтах, практически ничего не принося науке. Видел, сам удивлялся. Это сегодня вся эта публика кинулась в политику, в депутаты, а тогда реальный путь к удачной карьере в обывательском её понимании лежал через кандидатскую степень или через партийные органы. На всех остальных дорогах к заветной цели требовались полновесные мозги. И именно такого рода публика больше всего мешала талантливому изобретателю, завидовала, клеветала, откровенно воровала идеи. Разве сегодня что-то изменилось? После того как в горбатые перестроечные на моих глазах руководители НАНУ (Украинской академии) грабили, «отжимая» у своего коллеги дело его научной жизни, уже ничему и удивиться нельзя.

А ту азиатскую историю с яйцом мне рассказал хорошо известный в Средней Азии потомственный фотожурналист Эдгар Лукич Вильчинский.

— Старичок, это такой человек, представить не можешь! Это он изобрёл телевизор, и рука его жены Лидии Алексеевны стала первым изображением, которое сумели передать на расстояние. У меня есть фотокопии всех бумаг. Не вру, клянусь! Ты знаешь, что он придумал подводные паруса для судов, чтобы использовать силу океанских течений! Сам видел у него модели таких судов. Всё работало, всё двигалось. Он, о чём уже не говорю, даже предложил конструкцию глушителя для пистолета. И ты молчи, узнают, — Эдик выразительно поднял руку к потолку, — что и ты разнюхал, заметут! Как пить дать!

Меня это не особо волновало; знал, что надёжно прикрыт со всех сторон — справа по коридору библиотечными валами, слева — вилами сельхозотдела, которым рулил тогда Виталий Александрович Глазьев с его тайным редакционным прозвищем Каракурт. Напротив, дверью в дверь, уже тогда отмечались черты целеустремлённости редакционного начальства в лице Саши Малеваного. В тылах — проверенные друзья из всегда и громко поющего Лёньки — Леонида Николаевича Калашникова, многое видевших на своём веку фронтовиков — Николая Николаевича Чикинова, Евгения Фёдоровича Старкова, Александра Кузьмича Листьева, всегда готовой укусить — Риммы Грошенковой… К тому, что прикрытие было надёжным.

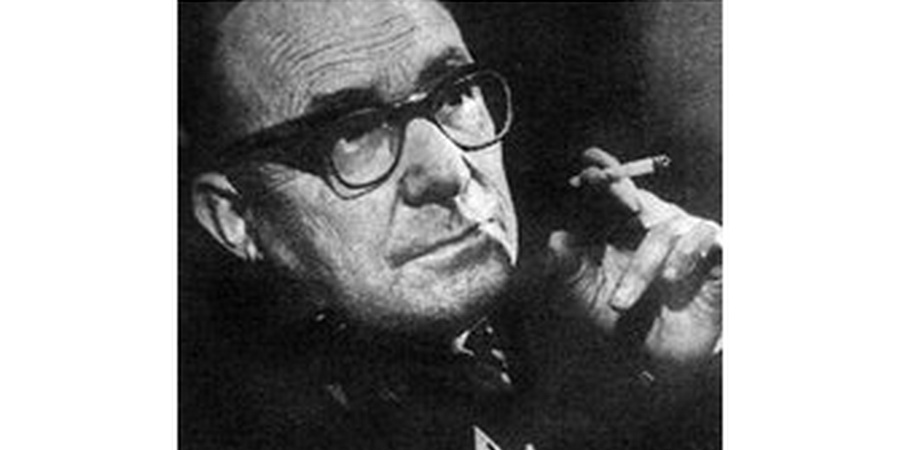

А тогда он действительно притащил и фотокопии этих бумаг, и фото изобретателя. Я сам держал их в руках. И этот портрет Бориса Павловича, который сегодня часто печатают в отечественных информационных изданиях — доверия американскому официозу давно уже нет ни в чём. И уже давно без той пижонистой студенческой фуражечки, отрытой новым своим хозяином где-то на вещевых развалах Ташкента, где Борис Павлович не только отогревался, но и отъедался после Тобольска.

Но сначала от нищеты и голода вдова и сын ссыльного поэта приезжают в Токмок, Борис Грабовский был добровольцем в первой лёгкой Туркестанской батарее, в частях особого назначения, что многое объясняет в его будущем. Токмока невольный сибиряк никогда не забывал. Это Токмок его не помнит. Как и много чего иного, презрев пожелание другого своего великого земляка с его приветом из тысячелетней толщи времени: «И чтобы все дела свои в краях чужих ты возвышал своим участьем в них!» (Юсуф Баласагунский).

После службы в Красной Армии будущего изобретателя по комсомольской путёвке направили в совпартшколу Ташкента. Затем — физмат Ташкентского университета, диплом физика. В 1931 году он приезжает к матери во Фрунзе, чтобы навсегда остаться здесь.

Стиль Эдгара Лукича, его манера, его работа на снимке легко читаются. Тогда престижным было подчёркивать общественный статус каким-то наглядным образом. И обязательно при сигарете. С дымком. Но уже без фуражечки. Я видел эту фотографию в Эдиковом архиве. По таким портретным поводам Лукич любил напоминать: «Нажал на кнопочку и ты в веках!» Загвоздка в мелочах. Кому жать, когда, с какой целью? Для торжества нынешней жлобской морали с её формулой: дайте мне олимпийские кроссовки, и я пробегу лучше всех? Но это пустяк, на который мало кто обращает внимание. Но не Эдгар Лукич. Как и в этом случае.

Почему фуражечка? Младший и безмерно любимый внук моего азиатского тестя о трёх своих годках так обозначал свою кепульку. Но с заменой буквы, что не редкость для возраста. В нашем случае первой согласной шла более популярная, что заявляет себе в народе при острокризисных ситуациях. При выходе на прогулку чадо никогда не забывало напомнить, что фуражку-то забыли. Дед при каждом таком напоминании тут же призывал на помощь тёщу. Вопросом, не знает ли она, куда это исчезла та треклятая фуражечка. И тут же лез в карман за платком, чтобы смахнуть блеснувшую слезу. От хохота или иной причины.

Фрунзе того времени был любопытным городом. Дед как его именитость много чего знал из этого минулого. Например, изредка поминал, что на городском бульваре Дзержинского — местной Рублёвке своего времени легко можно было встретить главу бесчисленного числа советских наркоматов Льва Давидовича Троцкого. Под руку со своей верной революционной соратницей Натальей Ивановной Седовой. Признаться, долго не мог понять, почему моя коллега по работе на Тянь-Шане Люда Жолмухамедова упорно подписывала свои публикации в защиту местной флор-фауны этим творческим псевдонимом. Со временем всё проясняется, укладываясь на свои места.

Здесь же в руководителях одного из местных архивов нечаянно натолкнулся на крупнейшего в советские времена экономиста Дмитрия Трофимовича, которого сам глава державы уличил в неправильном выборе генеральной линии партии, то есть его собственной. В виде народной формулы «и примкнувший к ним Шепилов». Тёщина подруга детства за стопкой чая охотно делилась воспоминанием, как её, местную красавицу в национальном костюме, выставляли перед этим державным вождём. С пиалой кумыса во здравие. А местное высокое начальство, затаив дыхание, ждало результата. Как-то примет гость непривычный ему напиток, и дружно вздохнуло, когда столичный саксаул — памятное хрущёвское определение уважаемых на Востоке людей, охотно выцедив нехилую плошку, пустой вернул её Марии с коротким начальственным пожеланием: «Налей ещё!» Свита при этом дружно вздохнула и тут же отрядила гонца за чаначем — ёмкостью, в которой божественный напиток степного Востока добирает нужный градус. Для настроения. Проверено.

У Эдика имелись свои воспоминания о том визите VIP-персоны. Вместе с ней выезжал на берег Иссык-Куля для фиксации народной памяти. И оба потрясены. Один — побережьем, второй — тем, как гость, стянув штаны, хозяйским приглашающим жестом погнал свиту пробовать божественность воды, в своих — до колен, сатиновых трусах от Нины Петровны, час подиумной славы которой ещё не наступил. И трусцой, сотрясая все свои трудовые накопления, заторопился к берегу. «Старичок, — подвёл тогда итог Эдик своему мемуару, — словами не передать. Это надо самому видеть. Жаль только фотоаппарат не рискнул извлекать из сумки!» Хорошо его понимаю. Эти волшебные ощущения скоротечности момента проверены, и не раз. Даже в этом же самом месте. Разве что в исполнении иных персоналий, и не столь именитых. Не судьба.

Снимок самого Эдгара Лукича в своём архиве отыскал с немалым трудом. Поговорка о сапожнике без сапог и о нём тоже. В пограничном ряду, кажется, Памиро-Алайской заставы «Иркештам» он определил себе место первого бойца справа. Всё правильно. С Эдиком мы облазили пешком, объехали на машинах и облетали на вертолётах весь Тянь-Шань, были в таких его закоулках, где, убеждён, ни до, ни после нас не ступала нога ни одного ни местного, ни заезжего журналиста. От Сары-Таша на Алае до святого пика Хантенгри. Эдик однажды продекламировал по случаю даже сочинённый не им стишок: «Я до долины Карасая три перевала пересёк — Сары, Борскаун (фото) и Суек». Все три пересекали вместе. Как и тот, что с романтическим названием Кыз-Арт (Девичий зад), который из патриотических побуждений уточнили на Кызыл. То есть «красный», или «коммунистический». Пусть так. Кому что по душе.

Он гордился своим отцом, которого, как и самого Эдика, знали все и вся. Особенно за то, что именно Луке Вильчинскому довелось в мае сорок пятого снимать известную встречу на Эльбе. Наших и американцев. Об этой детской неожиданности я рассказал в своём сетевом выходе «Лекарство от Америки».

А вот предложенный Эдиком очерк о Грабовском не написал. Не столько потому, что слабо поверил в эмоциональный рассказ моего коллеги. Других забот привалило воз с тележкой. Косяком вдруг пошли темы о евреях Средней Азии, что снялись в очередной свой исход. О легко заглотнувших пропагандистскую дешёвку немцах Средней Азии. Началась работа над книгами. И лишь с годами стала поступать информация, подтвердившая всё рассказанное тогда Эдиком о Грабовском. По сути, о нравах в науке и продолжении трагедии жизни. Короче, я «зашился», как говорят, в моём цеху. И не вспоминал, пока не наткнулся в очерке Ивана Мащенко на уже знакомое. И рад, что смог добавить к рассказанным киевским исследователем деталям то, о чём он, как говорится, ни сном, ни духом.

К слову, добавлю к тому, что уже тронул. Фрунзе был настоящим Клондайком уникальных людей. Например, в редакции газеты «Советская Киргизия», где тогда работал, мои опусы печатала в машбюро Наталья Юрьевна Кологривова, что представляла один из древнейших российских дворянских родов. Её предок, согласно преданиям, числился конюшим у самого царя Ивана Васильевича. Того, что из реальности, которая не была такой, как следует из известного гайдаевского фильма. Мой среднеазиатский редакционный друг Юра Александров тоже оказался представителем элитных дворянских родов. В наследство от предков получил уникальную коллекцию полотен отечественных и зарубежных художников, в ряду которых значились работы великого Карла Брюллова. За это и убит — то ли родственником, то ли знакомым, о чём, как о неординарном событии, узнал в Киеве из выпуска союзных теленовостей.

Что касается божественной руки супруги Грабовского, как запускательницы великого процесса видения на расстоянии, то она, несомненно, была. Зафиксирована несколькими источниками. Но при очередной документальной фиксации открытия 26 июля 1928 года в Ташкенте специальной комиссией протокольно зафиксировано, что в тот день «Б. Грабовскому впервые в мире удалось передать без проводов изображение своего помощника Ивана Филипповича Белянского» (фото). Не очень качественно, но вполне узнаваемо. В московский наш семейный период картинка на экране выглядела лучше. Но при переводе отца в шестидесятые на триста километров к Смоленску она стала примерно такой же. Так что Л. Грабовская, полагаю, не обижалась на беспокойного супруга. Главное, сам подход уже соответствовал схеме телепередачи. Она главное. Лампы, генераторы, развёртки и что там ещё. Об этом по Союзу много чего писали. Потом на годы всё затихло. Но составляющие подхода менялись — стремительно и кардинально, основа сохранялась. С этим столкнулся, даже поддерживал. Газетно. Такое тоже было.

А рассказ затеял вот с какой целью. Все негативы до сих пор хранятся в семейной кладовой Вильчинских, несмотря на то, что, как профессионал, Эдгар Лукич обязан был регулярно сдавать наработанное в Государственный архив кинофотофонодокументов. И он, действительно, что-то туда отдавал, но далеко не всё:

— Старичок, я так глуп, чтобы за так кому-то сплавлять свой труд? — часто говорил он мне. — Пусть побегают, поищут, поспрашивают, помотаются по командировкам, пообщаются с конторскими идиотами. По три командировки в месяц. Если не чаще. В пятьдесят градусов жара — летом на юге, и столько же в мороз зимой — на высокогорье. Водопады замерзают на склонах ущелий. Сам знаешь. Да лучше в тот архив сплавлю передовиков с их взглядом на линию горизонта, а всё действительно ценное оставлю у себя. Пусть лежит, когда-то пригодится.

Я видел, в каком безупречном порядке хранил он негативы своего отца, собственные работы. А он действительно был мастером. Скажем, его портреты актёра Владислава Дворжецкого охотно печатают и сегодня. Один из них сопровождал трогательный автограф Владислава Вацловича: «Спасибо Эдику, что обогатил меня лицами». Там, в его архиве, и фотографии Бориса Павловича Грабовского, которые, убеждён, представляют научный и исторический интерес для исследователей. Цену этому наследству хорошо знает и жена Эдика Ольга. К тому, что с ней давно пора вести переговоры на эту тему. Вопрос — с кем?

В тех частых совместных командировках Эдик рассказывал о родовых корнях в Тульчине Винницкой области. Его судьба — ещё один польский след России, не изученный и плохо понятый.

Эдгар Лукич скончался при спуске в город всего с двух тысяч метров. Возвращался с дачи в ущелье. Хотя мы не раз поднимались с ним на пятитысячные отметки Памиро-Алая. Есть такое место на стыке Памира и Тянь-Шаня. И высота была всего ничего — легко поднимались на перевалы в пять километров, где сердце колотится в груди молотком. Откинулся и затих. «И вечный покой, что ничем не обрадует».

Тем не менее всё много серьёзней. Для обоснования этого подхода вспомнился роман В. Богомолова о «моменте истины». Точнее, об использовании в нём профессионального сленга. В частности, понятия «качать на косвенных», которое для формирования выводов подразумевает использование не прямых обстоятельств, а косвенных. Любопытное открывается.

Скажем, если не забыто, то в нашем давнем уже разговоре с Эдгаром о Грабовском упоминалось о том, что изобретатель в своё время предложил конструкцию не только телевизора, но и пистолета для бесшумной стрельбы. Спецоружие для личного интереса? Свежо предание… За такое, как говорил тогда Эдик, точно «заметут». Этого не произошло, что могло быть только в единственном случае — выполнения заказа спецслужб. О контактах с ними в одном из интервью как-то обмолвилась дочь учёного Светлана Грабовская (фото с отцом и бабушкой Анастасией Николаевной Гутовской). Светлана Борисовна и ныне живёт во Фрунзе, то есть в Бишкеке. А спецслужба эта именовалась НКВД и управлялась будущим маршалом и Героем Советского Союза Лаврентием Берией. За организацию работ по созданию атомного и водородного оружия. Заплёван с персональной подачи любителя сатиновых трусов, для чего у их любителя имелся меркантильный интерес. В своё время я общался с конструктором современных ракетных систем Серго Лаврентьевичем Гегечкори — сыном маршала и наркома. Всё рассказанное в той частной беседе сегодня подтверждается. Как заурядный уголовный переворот. Увы.

Дальше, по иным источникам, стало известно, что Грабовский изобрёл электронный прибор для использования его слепыми. Тогда же им предложена винтовка с дальностью боя большей, чем у стандартного армейского аналога. Об этом шла речь в одной из недавно открытых публикаций. Всё сложенное вместе подводит к деталям важного эпизода Великой Отечественной. Речь о том, что гитлеровские егеря в попытках прорваться через Кавказский хребет к нефтяным залежам Закавказья полностью оказались зачищенными боевой группой бойцов-спортсменов, собранных по частям приказом Берии. Немец за Кавказ не прошёл.

Наличие такого оружия вроде бы известно. Но всё ещё без подробностей. Тем более обстоятельств выхода Бориса Павловича на пенсию, когда тех семидесяти рублей, выделенных ему на прожитое вместе с женой, остро не хватило. Тогда он обратился в киргизский кабмин с просьбой о поддержке. И получил твёрдый отказ. В судьбе Бориса Грабовского отчётливо читается ответ на вопросы, что и почему произошло с Советским Союзом.

Дураков во власти всегда с избытком. Обида побудила неординарность составить завещание, согласно которому, все бумаги учёного с мировым именем — его архив передаются Узбекистану. Там и хранится. В Центральном государственном архиве (ЦГА) Республики Узбекистан. В виде достаточно подробной подборки документов о вкладе Б. Грабовского в развитие телевидения. Заслуженному изобретателю Узбекистана установлен памятник.

К счастью, обозначилась щель, которую искал для «примкнувшего» к авторству В. Зворыкина. К исходу жизненного пути Бориса Павловича Грабовского вдруг объявился роман американского автора Митчела Уилсона, что известен под названием «Брат мой, враг мой». Он любопытен не столько сюжетом, сколько детальным описанием телефотии Грабовского. Из его исчезнувшей энциклопедии. Даже совпадением рук Викки из Митчела и Лидии Грабовской. Знакомство автора романа со Зворыкиным не скрывается. Такие странности не поясняются.

Техническая документация Грабовского в своё время передана в Москву — в ЦБРИЗ (Центрального бюро рационализации и изобретательства) Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. С чертежами, схемами, расчётами и поясняющей рукописью под названием «Энциклопедия телефотии». Куда и как исчезла — вопрос, хотя понимание сегодня уже есть.

Несмотря на многократные проверки работы телефота авторитетными комиссиями, так называемый видеолекторий Бориса Голендера всё ещё ставит под сомнения приоритет изобретения телевидения Б. Грабовским. Ему возражает французский журнал Television от октября 1965 года.

Статьёй президента Международной ассоциации по радиотехнике и электронике Э. Айсберга. В ней прямо сказано, цитирую: «Фактически на 100% электронная телевизионная система трубки с катодным лучом — как для передачи, так и для приёма — была предложена ещё в 1925 году тремя русскими изобретателями: Б. Грабовским, Н. Пискуновым и В. Поповым…» Закончена публикация словами: «К несчастью, замечательное изобретение не было вовремя оценено. Вместо него использовали не оправдавшую надежд механическую систему телевидения. По этой причине десятилетием позже всё пришлось снова изобретать». Французская газета Electronic actualities в 1966 году откликнулась на кончину Бориса Павловича публикацией «Смерть пионера телевидения». В ней прямо сказано, что это им создан телевизор. С его строчной и кадровой развёртками.

В своё время во Фрунзе отмечалась немалая колония так называемых бухарских евреев. Очень любопытный местный субэтнос. Один из множества. И каждый уникален и своей историей, и людьми. Очень работящий и занимавший свою нишу в местной структуре общественно-экономических отношений. Что, почему да как и куда исчез — разговор долгий и требует отдельного подхода, к которому со временем постараюсь вернуться. Здесь только о том, что касается нашей тронутой темы.

Недавно обнаружил в печати заметки одного из этих бухарцев, что проживает ныне, как понял из текста, где-то на хилых просторах «исторической родины». Почему ирония, тоже объясню. Как-нибудь. А пока замечу, что бывший бухарец М. Вексельман в своих заметках коротко рассказывает о своих встречах с судьбой уникального учёного из Бишкека. Так вот, наш узбекский М. Вексельман рассказывает, что в 1961-1962 годах, будучи старшим научным сотрудником Центрального госархива Узбекистана, и во исполнение просьбы Центрального музея связи имени А. Попова (Ленинград), он в поисках следов давнего уже на то время изобретения Б. Грабовского отмечался в родных местах малой своей родины. Короче, копался в следах сделанного с помощью прибора И. Белянского, способного передавать на расстояние изображение в движении. В найденных тогда документах прибор обозначен как «телефот». Согласно тому сообщению, идея создания прототипа телевизора отнесена к 1923 году. И по сообщению этого же автора, часть документов лично им выкуплена для университета в Негеве имени Давида Бен-Гуриона — одного из основателей сионизма. Создание самого прибора автором датируется 1925 годом. Сообщение о событии опубликовано в саратовской газете «Известия». Была такая. Найдена и публикация. Как и иные такие же. В других изданиях.

По поводу этого следа открытия заявлено, что «…идея изобретения принадлежит, несомненно, Б. Грабовскому» и что «9 ноября 1925 года приёмно-передающий прибор предъявлен на государственную экспертизу в Комитет по делам изобретений СССР». По поводу чего выдан патент СССР №5592 с приоритетом от 9 ноября 1925 года. Есть и дополнительный патент, подтверждающий суть открытия, до которого молодой советской власти ровным счётом не было никакого дела. Она первым делом сумела лишь бы закрутить процесс тотальной хаммеризации — по имени американского магната Арманда Хаммера, известного массовой скупкой американскими магнатами всего, что даром лежало в наших собственных кладовках — материальных ценностей, равно как и интеллектуальных. В виде технической документации и самих интеллектуалов. И организация вывоза всего этого в Америку. К примеру, туда же по инициативе М. Горького и И. Грабаря ушли бесценные древние иконы, с истинным смыслом и ценностью которых ещё долго предстоит разбираться. Туда же, уже понятно, уплыла и телефотия — если не в готовом виде, то в чертежах и авторских пояснениях к ним. Её истинный смысл ещё даже сегодня себя не обозначил в своей полноте. И всё согласно хаммеровскому золотому правилу: «У кого золото, тот и устанавливает правила». Отсюда странности совпадений и в романе Митчела Уилсона, и в замене авторского названия прибора.

Теперь по крохам собираем следы собственного и бездарно утраченного. Упавший тогда духом и потому заболевший Борис Павлович уехал во Фрунзе, где на местном механическом заводе организовал процесс намагничивания заготовок для магнето — электромагнитного прибора для зажигания горючей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. Во Фрунзе Грабовский получил 12 авторских и 50 заявочных свидетельств СССР.

Помощник же Бориса Павловича И. Белянский, что на приведённом выше телекадре, удивлял тем, что снимал и надевал, как её там, фуражечку, перебрался в Сочи. В той жизни двум гениям иного места для применения сил и возможностей попросту не отыскалось. Впрочем, мне самому, хоть и не уровня гениев, тоже пришлось оставить обжитый Фрунзе. И вовсе не по своей инициативе. По сохранившимся документам известно и то, что на какое-то время Борис Павлович уехал в Ленинград по приглашению декана электротехнического факультета связи Ленинградской военно-технической академии РККА. Старые связи не забывались и по-прежнему работали. Перетекание мозгов в пространстве?

Что ещё выплывет из глубин времени? Наверняка, не только, скажем, автобиографическая записка учёного от 1964 года, в которой его рукой в своё время отмечено, что он «…решением Высшей аттестационной комиссии освобождён от сдачи кандидатских экзаменов за изобретательские заслуги». При этом «английский сдал на «хорошо». Тоже ведь красноречивый штрих к личности.

Что же тогда изобрёл В. Зворыкин? Судя по разносу в датах и назойливому PR-сопровождению, ему, возможно, принадлежит авторство цветного телевизора. В лучшем случае. Принцип его работы выстроен на трёх состыкованных воедино лучевых трубках, предложенных Грабовским. И на свойствах собственно светового луча. Важно, что всё это внешне выглядит более наглядно, эффектней и, главное, коммерчески завлекательней. Собственно, тоже чудо своего времени, тоже открытие, но оно являет собой развитие уже открытого. Что и объясняет появление книги Митчела в начале сороковых годов прошлого века. В остальном это классический случай давно привычного заокеанского воровства. На реального изобретателя сотового телефона Леонида Куприяновича власть в Союзе попросту не обратила внимания. Новинка пошла позже — у американцев. Всё то же с советским изобретателем Интернета Афанасием Зайцевым.

Телевидение впервые массово предъявили миру три государства — Штаты, Германия, Россия. Последняя чуть задержалась — по причине разрушений, вызванных войной. Что касается вклада в формирование идеи авантюриста Якова Блюмкина и его якобы гималайских мудрецов, о чём много разговоров, то это мистика. В силу её нулевой технологической составляющей. Говорю об этом с известной долей уверенности, поскольку в своё время сам принимал участие в процессе кинескопного совершенствования в роли медийного координатора обновлённой идеи. И был так же «кинут», как и Борис Павлович. И также могу эту заявку документально подтвердить. В нулевые сумасшедшие во многом приходилось участвовать. Скажем, в снижении уровня психологической нагрузки населения. После аварии Чернобыльской атомной. В информационном обеспечении строительства газопровода «Уренгой — Ужгород» и многом ином.

Умер Грабовский в 1966 году, похоронен на кладбище у кожзавода во Фрунзе.

Историк и краевед Борис Голендер в своём видеолектории приводит детальные сведения о том, где и при каких обстоятельствах Борис Грабовский продемонстрировал специальной комиссии и публике свой первый и полностью электронный телевизор в 1928 году. Хотя впервые такой показ имел место в 1925 году. Есть ведь в первоисточниках и такая дата.

Да, а как же мои «неправильные анекдоты»? Вообще-то, рассказывать их не умею. Не дано. Но «товарищескую критику» охотно принял, мгновенно сменив горы на светловские места. Где известная папаха запылилась. Помним: «Гренада, Гренада, Гренада моя». В один из приездов нечаянно встретил Т. Усубалиева. Начал спрашивать: куда исчез и почему не зашёл к нему? Мог, и без проблем. Но в новых-старых моих родовых местах, где отыскалась та самая папаха, обнаружилось и много иного любопытного. Например, следы обоих Грабовских. О старшем расскажу вдогонку к сказанному. Как-нибудь. Под настроение. Важно, чтоб было крепко испорченным для такого случая. Объясню почему. Всё ещё актуально.

Александр МАСЛОВ,

журналист, писатель.

Город Смоленск.

Related News

Фотографии, отражающие жизнь Чингиза Айтматова

«У меня есть три реки. Первая — Чингиз Айтматов…», — сказал народный поэт Узбекистана РауфRead More

Вечная память

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии похорон лейтенанта Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасностиRead More

Comments are Closed