Молодёжь и книги: откровения профессора

Пушкин, Лермонтов, Тургенев — не наше всё?

В век цифровизации и современных гаджетов молодые люди всё меньше пользуются книгой в качестве источника знаний. Раньше, чтобы узнать значение нужного слова, мы открывали книжный шкаф и доставали Большую Советскую Энциклопедию или Словарь иностранных слов. Сейчас же всегда под рукой любимый многими мобильный друг. Стоит сказать слово, прикоснуться к экрану, и тысячи ссылок всё подробно расскажут.

А ведь были времена, когда люди стояли в очереди за ценной книгой или выписывали её по почте. Слёзы наворачиваются, когда видишь, как безжалостно сдают свои некогда дорогие сердцу книги в макулатуру, из которой чаще всего получается туалетная бумага плохого качества. Пушкин, Лермонтов, Тургенев уже не востребованы в книжном варианте, а люди всё чаще переходят на электронные носители. Плохо это или хорошо — покажет время, но, перечисляя преимущества современных технологий, не нужно забывать, что книга, в отличие от планшета или телефона, менее вредна для зрения. Поэтому прежде чем сделать выбор в пользу электронной книги, подумайте о своём здоровье.

Мина «победила».

Но не книжные полки…

Ранним зимним утром мы спешили в школу-гимназию №63 имени Ч. Айтматова, чтобы встретиться с профессором, доктором филологических наук Александром Самуиловичем Кацевым. Он собирался рассказать ученикам о человеке, чьё имя носит школа. Но именно в этот день кто-то сообщил руководству 11 учебных заведений столицы (в том числе и 63-й школы), что их здания заминировали. Естественно, все мероприятия были отменены, а ученики распущены по домам.

Ранним зимним утром мы спешили в школу-гимназию №63 имени Ч. Айтматова, чтобы встретиться с профессором, доктором филологических наук Александром Самуиловичем Кацевым. Он собирался рассказать ученикам о человеке, чьё имя носит школа. Но именно в этот день кто-то сообщил руководству 11 учебных заведений столицы (в том числе и 63-й школы), что их здания заминировали. Естественно, все мероприятия были отменены, а ученики распущены по домам.

Но если цель намечена, то никакие преграды не страшны, поэтому мы встретились с Александром Самуиловичем в его уютной квартире. Беседовали в рабочем кабинете, где большую часть стен занимают книги, аккуратно выставленные на полках прямо до потолка, что кажется, будто мы попали в большую библиотеку.

Кроме того, у Александра Кацева самая большая коллекция миниатюрных книг — крошечный эпос «Манас» (все три тома), миниатюрный Коран, сборник книг из музея Булгакова в Киеве. Особое место на полке занимает роман «Мастер и Маргарита» в крошечном варианте. Также профессор сам издал и выпустил двухтомный сборник литературы русского зарубежья с XVI века до наших дней. Когда писательница Дина Рубина узнала об издании подобных книг, она прислала благодарственное письмо Александру Самуиловичу со словами: «Вы делаете большое дело».

Кроме того, у Александра Кацева самая большая коллекция миниатюрных книг — крошечный эпос «Манас» (все три тома), миниатюрный Коран, сборник книг из музея Булгакова в Киеве. Особое место на полке занимает роман «Мастер и Маргарита» в крошечном варианте. Также профессор сам издал и выпустил двухтомный сборник литературы русского зарубежья с XVI века до наших дней. Когда писательница Дина Рубина узнала об издании подобных книг, она прислала благодарственное письмо Александру Самуиловичу со словами: «Вы делаете большое дело».

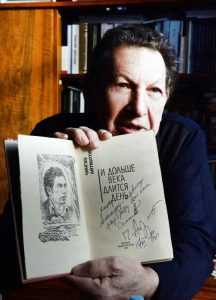

В школе Александр Кацев планировал рассказать ученикам о Чингизе Айтматове, оставившем ему автограф на книге «И дольше века длится день». Этот роман опубликован в 1980 году в журнале «Новый мир». Позднее он издавался под названием «Буранный полустанок». В 1990 году вышла повесть — дополнение к роману «Белое облако Чингизхана», которое позже вошло в состав самого романа.

— На 55-летие Айтматова мне позвонил друг, бывший заместитель редактора газеты «Вечерний Бишкек» Владимир Козлинский: «Хочешь пойти со мной на интервью к Чингизу Айтматову?». Конечно, я согласился. Мы пришли в Дом кино, где два с половиной часа беседовали с великим писателем, который подарил мне книгу и подписал: «Александру Кацеву — первому рецензенту этой книги. Большое спасибо», — вспоминает профессор.

По его словам, название книги «И дольше века длится день» Чингиз Айтматов взял из отрывка стихотворения Шекспира, которое перевёл Борис Пастернак. А дальше идёт строчка: «… и не кончаются объятья». Кыргызский писатель был настолько воодушевлён этим произведением, что решил назвать свой роман именно так. В 2013 году это произведение

Айтматова Министерство образования и науки Российской Федерации включило в сборник «100 книг для школьников».

Немного о гении

— В 1958 году у Чингиза Айтматова выходит повесть «Джамиля», которая принесла ему мировое признание. Он приезжает с рукописью в Москву и знакомится с семьёй Брик. Как известно, Лиля Брик — муза Владимира Маяковского, именно к ней попадает первая рукопись повести. Но она никак не реагирует на произведение. Зато её младшая сестра Эльза Триоле — жена председателя коммунистической партии Франции Луи Арагона, воодушевлённая повестью Айтматова, переводит её на французский язык, и «Джамиля» выходит во Франции, — делится профессор.

Повесть была так популярна, что её перевели на все языки мира, а немецкий перевод даже входил в школьную программу ГДР. В 1968 году российским режиссёром Ириной Поплавской был снят фильм по повести, в котором главные роли сыграли Суйменкул Чокморов и Наталья Аринбасарова. Вторая немецко-кыргызская постановка была снята в 1994 году режиссёром Моникой Тойбер.

Как-то Александр Самуилович написал кошок (стенание об умершем) «Песнь по Чингизу». Журналистка, пришедшая брать у него интервью, когда прочла кошок, была настолько тронута, что повезла его в Татарстан на мероприятие, посвящённое кыргызскому кинематографу. К слову, журналистку звали Ассоль Молдокматова, и готовила она материал с Александром Кацевым для серии своих литературных передач. В итоге вместо трёх десятиминутных роликов получилось сорок два.

По словам профессора, Чингиз Айтматов, как и все творческие люди, черпать вдохновение любил в одиночестве. В Ленинграде был ресторан со странным названием «Бродячая собака», где собиралась вся советская литературная элита того времени. На стенах каждый писатель и поэт считал своей святой обязанностью оставить автограф и фразу для будущих посетителей заведения. Айтматов оставил такую надпись: «В горы уйду с собакой».

Мы — самые читающие или уже нет?

Да, безусловно, сегодня романы практически никто не читает, уровень знания классической литературы у молодёжи резко снизился. Поэтому Александр Самуилович вместе с коллегами по Кыргызско-Российскому Славянскому университету выпустили на кафедре журналистики сборник «Культурный минимум журналиста», в который вошли самые необходимые для изучения рассказы и стихотворения, начиная с древнерусской литературы и до конца XIX века. Также сдана в издательство книга «Кыргызская литература», куда вошли стихи, пословицы и поговорки, рассказы Сыдыкбекова, Баялинова и других писателей Кыргызстана. Ведь журналист должен грамотно писать и говорить.

— Как-то пришли ко мне с «Биринчи радио» брать интервью. Был юбилей Тоголока Молдо. Я рассказывал им, как его переводил поэт Вознесенский, а потом говорю: «Девочки, выйдите на улицу Киевскую и спросите у прохожих, кто такой Тоголок Молдо, и вам скажут, что это улица». Девочки обиделись: мол, я всё высмеиваю. Через 20 минут возвращаются и говорят: «А откуда вы знали, что будет такой ответ?». Поэтому сегодняшнее незнание отечественной, русской или зарубежной литературы — это трагедия для страны.

Почему выпускники нашего вуза самые подготовленные и работают в основном в престижных телерадиокомпаниях и агентствах? Потому что мы заставляем их читать книги! Мало хороших специалистов, которые могут привить молодёжи любовь к чтению. Раньше мы ходили по школам регионов и агитировали поступать в наш женпед (Женский педагогический институт. — Прим. авт.), я тогда работал там. Сегодня никто не занимается профориентацией. Я хочу после первой сессии предложить первокурсникам, чтобы они походили по своим бывшим школам и агитировали выпускников получать высшее образование.

Расскажу анекдот из жизни. Приехал ко мне приятель, который не был здесь лет 20. Мы идём по городу, он смотрит на нашу библиотеку и говорит: «О, библиотека имени Осмонова. Была же имени Ленина?». Я решил над ним пошутить и говорю, что Ленин — это партийная кличка, а настоящая фамилия Осмонов. Он отвечает: «Надо же, а я и не знал!». Я никак не ожидал, что он может поверить. Через две недели я еду в такси и рассказываю водителю ту же байку про Ленина-Осмонова, и он тоже принимает это всерьёз. Это потому, что люди в большинстве своём не знают историю, а верят тому, что говорят на рынке, в такси или за столом, — делится Александр Кацев.

…Слушать профессора бесконечно интересно, а рассматривать его книжную коллекцию тем более: ведь в ней немалую часть составляют его собственные сборники. Один из них — фольклор восьмидесяти народов Кыргызстана. Полезнейшая книга для тех, кто хочет подробно изучить самобытность многонационального народа нашей страны.

Ещё у Александра Самуиловича есть книга, которую подписала сама поэтесса Анна Ахматова, а синими чернилами она дописала стихотворение вручную. Держать в руках такую книгу — невероятное удовольствие.

Каюсь, я, как и многие молодые люди, не особенно любила читать классическую литературу. Всё больше детективы и слезливые женские романы. Заставляли в школе читать — читала, а сейчас близко не подойду к «Мастеру и Маргарите» (не впечатлило), хотя многие знакомые перечитывали этот роман не один раз.

Помните фразу из «Евгения Онегина»: «Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Так мы и изучали литературу — наскоком, лишь бы уложиться в школьную программу, совсем не ища смысла. Ведь чтобы понять произведение, нужны желание и время. Поэтому установка за две недели прочитать «Войну и мир» и написать сочинение в жизни не работает. Сейчас легче и интереснее просмотреть пост в «Инстаграм» какой-нибудь фитнес-красотки, чем прочитать повесть или роман.

Чтобы молодёжь захотела читать книги, необходимо преподнести тему по-особенному, чтобы у них появилось желание вернуться к прочтению и во второй раз. Ведь не бывает плохого произведения — есть недопонятый смысл. Задача старшего поколения — привить любовь к чтению, ибо читающая молодёжь — это будущее страны!

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

Related News

Версия премьера

За два года бюджет страны увеличился вдвое. Об этом заявил председатель Кабинета министров Акылбек ЖапаровRead More

Зачётная десоветизация страны

В минувший понедельник мы отметили, на мой взгляд, скорбную дату. Двадцать пятого декабря 1991 годаRead More

Comments are Closed