Памятник Бишкеку баатыру — конкурс или профанация?

Кульминацией любого знаменательного исторического события, как правило, становится в памяти благодарных потомков его увековечивание в назидание последующим поколениям. И в связи с этим вопрос сохранения памяти о Бишкеке баатыре путём установки ему мемориала в Бишкеке не исключение. Однако отсутствие в обществе устоявшегося понимания истории жизни Бишкека баатыра не позволяет однозначно сформулировать образ легендарной личности приёмами изобразительного искусства. Очевидно, что это обстоятельство во многом сыграло свою отрицательную роль в провале конкурса на памятник Бишкеку баатыру в столице, о котором кардинально разошлись мнения жюри и представления конкурсантов. На эту тему редакция публикует статью первого заместителя главного архитектора города Фрунзе в период с 1978 по 1988 годы, Юсуфа Тагирова, где он высказывает свою точку зрения о причинах случившегося.

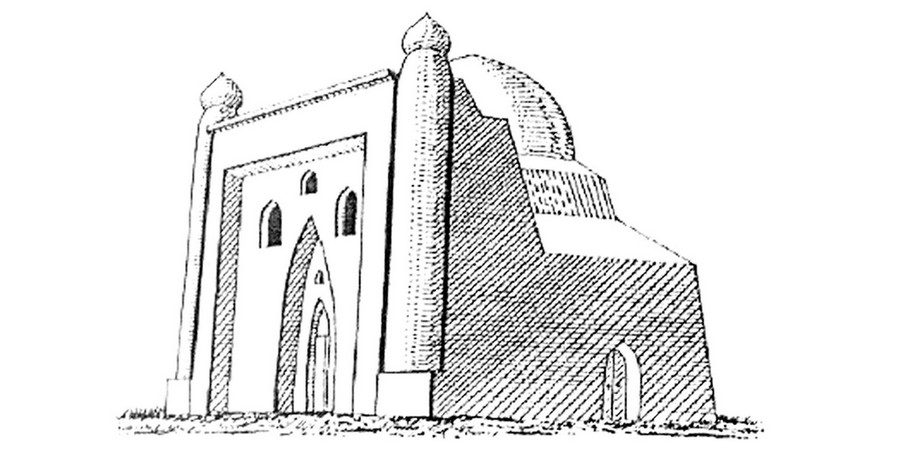

Любое начинание, как известно, имеет под собой ту или иную предысторию сути основных событий, его предопределивших. И от того, насколько достоверна, а значит, привлекательна историческая суть этого начинания, зависит, насколько убедительно, а значит, органично его материальное воплощение, независимо от вида воплощения, в частности, в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и т. д. Это что касается вопроса, связанного с увековечиванием памяти Бишкека баатыра в столице. В этой истории, конечно, больше превалируют сомнения, чем убеждения. Тем более что Национальная академия наук данный вопрос просто обходит молчанием. Тем не менее правительство приняло распоряжение №232-б от 23 мая 2012 года «О проведении мероприятий, посвящённых 310-летнему рождению Бишкека баатыра». Однако всё, что мы знаем о нём — это плоды устного народного творчества, присущие легендам и записанные различными авторами на основе разрозненных и разноречивых сведений в попытке сделать из них собирательный образ легендарной личности и присовокупить его к истории возникновения города Бишкека. И в этом аспекте просматривается историческая аналогия с созданием героического эпоса «Манас», где так же приписываемый ему гумбез в Таласе на самом деле ему не принадлежит. Но как тонко подметил эту суть в своём интервью архитектор Б. Кариев, сказав при этом, что если бы даже Бишкека баатыра не существовало в истории, то его следовало придумать, что, видимо, и происходит. Как, например, неопределённая достоверность в принадлежности кумбеза Бишкеку баатыру по рисунку Б. Смирнова (1903 г.). Следует при этом отметить, что образное представление о нём в изобразительном искусстве характеризует Бишкека баатыра довольно однозначно. Это, конечно, воин, богатырь, герой своего времени, удостоенный народом звания «туу жыгаар», что означает «знамянизвергатель». И потому, видимо, его имя имеет приставку баатыр, а не темир (кузнец) или же, например, Садко (купец). А уж представлять его в качестве земледельца-пахаря, своеобразного Микулы Селяниновича (героя русской сказки), это как-то не укладывается в философию культуры кочевого образа жизни кыргызского этноса времён Бишкека баатыра (XVIII век). Иначе его образ получается, как в русской пословице: «Он и жнец, и швец, и на дуде игрец». Как и собственное имя народного героя — Бишкек, обозначающее деталь бытовой посуды домашнего обихода по изготовлению кумыса — мутовка, которое также, видимо, не пристало иметь народному герою. Это скорее всего не имя, а кличка, которой могли нарекать друг друга джигиты, находясь в боевом охранении или в строю походного быта, имея в виду, видимо, беспокойный характер баатыра. Но следует заметить, что когда родоплеменная принадлежность Бишкека баатыра (солто) начинает превалировать в среде соплеменников, то как бы начинает тут же таять и его ореол, как народного героя, — это межродовая ревность. И потому, видимо, присутствует желание увековечить его в другой, не менее надуманной ипостаси.

Вместе с тем вышеприведённый по Бишкеку баатыру своеобразный «панегирик» является как бы некой аннотацией сути его легенды, а также преамбулой к вопросу о конкурсе на памятник Бишкеку баатыру, который организовала мэрия столицы совместно с общественным фондом «Бишкек баатыр». Суть этого вопроса заключается в том, что этот конкурс, по решению жюри (зампредседателя жюри А. Тюлебердиев), по представлению экспертов конкурса (скульптор, народный художник Кыргызской Республики С. Ажиев, доктор архитектуры, профессор Д. Иманкулов), признали не состоявшимся в виду несоответствия якобы его программе и условиям представленных материалов проекта. А их предложили 14, из которых 8, согласно протокола заседания жюри от 6 сентября 2018 года, допустили на конкурс как отвечающие программе и условиям конкурса. А это и есть главный критерий любого конкурса, которым экспертам следовало бы руководствоваться. При этом надо отметить, что само заключение экспертов по каждому проекту, как по архитектурной части, так и по скульптурной, по существу отсутствует. Вместо него имеется протокол заседания экспертной группы, а это не одно и тоже. И прежде всего это юридический аспект для работы жюри по определению легитимности и оценки результатов конкурса.

В связи с этим следует отметить:

Первое: решение жюри, которое эксперты ввели в заблуждение в части несоответствия конкурсных проектов программе и условиям конкурса, является неправомерным, нарушающим собственную программу и условия конкурса.

Второе: отсутствие собственных предпочтений у жюри так же, как и у экспертов, к проектным идейно-художественным решениям не является основанием для объявления конкурса не состоявшимся. Это творческая позиция авторов, суть которой конкурсанты представляют, исходя из понимания градостроительной ситуации предлагаемого участка и наличия собственных образных ассоциации.

Третье: в случае отсутствия явных фаворитов конкурса, что, видимо, и произошло, эксперты тем не менее обязаны дать свои рекомендации о поощрении за счёт премиального фонда участников конкурса, имеющих предпочтение перед другими. Это конкурс между участниками, а не между ними и экспертами.

Четвёртое: в случае выбора на конкурс авторов, имеющих для заказчика предпочтение перед другими, конкурс надо объявлять заказным. Это значит, что все приглашённые участники должны иметь вознаграждение независимо от предполагаемого результата. Между ними и нужно разыгрывать премию призового фонда.

Пятое: конкурсы на объекты монументального искусства необходимо проводить с ведома творческих союзов архитекторов и художников, а не келейным образом, если объект увековечивания является достоянием народа.

Шестое: местоположение объекта увековечивания надо обосновать градостроительным заключением Государственного проектного института по градостроительству и архитектуре, как автора генплана и ПДП центра Бишкека. Таковы некоторые аспекты общемировой практики проведения архитектурных конкурсов, которых надо придерживаться их организаторам. В противном случае их ожидает провал — отказ от участия авторитетных специалистов.

Теперь о некоторых аспектах в отношении деталей проведённого конкурса. Конечно следует признать, что ситуация вокруг увековечивания памяти Бишкека Баатыра довольно разноречивая, а потому и неоднозначная. Но самое главное при всей её неопределённости — в ней отсутствует убеждённость в части масштаба этого увековечивания: он республиканский, а значит государственный, или муниципальный, то есть местный? Отсюда вытекает решение о местоположении участка в системе городской застройки и выборе градостроительного приёма увековечивания объекта: либо это градоформирующая позиция, а значит, доминирующая в ансамбле зданий и сооружений (открытая в пространстве), либо она камерная, т. е. ограниченная в пространстве восприятием (закрытая).

Конечно, отсутствие чётких установок в определении критериев для принятия однозначных решений, регулирующих практику увековечивания каких-либо событий или персон, мало способствует достижению цели. И здесь прежде всего решающий момент — идеологический аспект, определяющий отношение общества к объекту увековечивания.

Это отношение — отправная точка выражения формы объекта увековечивания — это могут быть мемориальная доска, бюст, статуя, мемориальный комплекс и т. д., которые, в свою очередь, ложатся в основу проектного решения, как для определения местоположения объекта увековечивания, так и последующего творческого поиска его идейно-художественного образа. Примерно такая практика увековечивания существовала в советское время, она называлась «Планом монументальной пропаганды». Имеется ли такой план в коридорах власти? Ведь объекты увековечивания, как и архитектура, где они находят своё пристанище, это произведения искусства в целом, а не музыка в камне, как она представляется некоторым романтикам. Это культура среды обитания цивилизованного общества, и её надо создавать не наскоком от случая к случаю, а последовательно, воспитывая уважение к собственной среде обитания, сохраняя лучшие примеры для истории, а не уничтожая их в погоне за средствами существования.

В связи с этим следует отметить:

Во-первых, что земельный участок восточнее здания Ассамблеи народа Кыргызстана, определённый мэрией города для размещения памятника Бишкеку баатыру, ни в каких градостроительных документах никогда не предусматривался для установки объектов увековечивания. Потому что он в системе городской застройки никакой ключевой композиционной, тем более градоформирующей, роли не играет. Он сам объект благоустройства и размещения малых архитектурных форм, но не для размещения какого-либо памятника, тем более мемориала. В своё время в этом месте установили балбалы, которые почему-то сейчас находятся у входа в магазин «Раритет». Надо их вернуть на своё место, и это станет ещё одной достопримечательностью для туристов столицы.

Во-вторых: сами требования к конкурсному проекту в программе и условиях конкурса по существу противоречат по композиции всем градостроительным, планировочным, а так же топографическим условиям земельного участка, определённого под размещение памятника Бишкеку баатыру. Условия камерности объектов увековечивания на данном участке являются по композиции его местоположения практически не выполнимыми в виду его открытости в системе городской застройки. Это отмечают и сами эксперты. Но это почему-то ставится в вину конкурсантам. Они, видимо, этот недостаток и продемонстрировали в своих работах. Это не их вина, что организаторы конкурса послали их туда, сами не зная куда, чтобы принесли то, сами не зная что. И тем не менее это требование (камерность) указано в новом конкурсе. Поразительное упорство. В конечном итоге по состоявшемуся конкурсу следует сказать, что отрицательный результат — тоже результат, из которого следует делать выводы, чтобы не повторить его снова!

И вывод из этого конкурса всё-таки очевиден:

- участок восточнее здания Ассамблеи народа Кыргызстана не может являться по композиции местоположением объекта увековечивания любого масштаба, как по градостроительным, так и по планировочным и топографическим определениям;

- в отношении памяти Бишкека баатыра надо утвердиться в понимании его образа в истории — кем хочет его видеть общественность города;

- необходимо разобраться с масштабом увековечивания памяти Бишкека баатыра, исходя из его истории — камерный или градоформирующий. От этого зависит его местоположение в системе городской застройки;

- следует разработать и утвердить положение о порядке увековечивания памяти исторических личностей в целях недопущения проявления волюнтаризма в размещении таких объектов и подобных неправомерных решений.

И только тогда, очевидно, мы сможем решить проблемы увековечивания памяти Бишкека баатыра обоснованно и со знанием дела, а не так, как кому-то кажется или хочется.

Юсуф ТАГИРОВ,

Почётный архитектор КР.

Related News

Совет за партнёрство

В Бишкеке состоялось очередное заседание Национального Совета по упрощению процедур торговли, на котором были рассмотреныRead More

Перекрёсток, свободный от пробок

Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов посетил участок строительства от 660 км автодороги Ош — БишкекRead More